2013年11月28日

ブログ夜間の火災を想定した防災訓練

職員室で開始前の打ち合わせ中。「夜勤者」のゼッケンをつけた二人が、いちばん重要な役割を担っています。

集合してきたスタッフたち。開始前の最終チェック中。こちらでも、それぞれの役割が書かれたフダを使用しています。

スモークマシンをセットして、火元となった部屋の状況を作り出します。

訓練の舞台となるグループホーム『えがお』ご利用の皆様には、一時的にデイサービス『えがお』にて待機していただきます。

煙の中から利用者役のスタッフを救出する夜勤者A。視界が悪く、車椅子に乗せるだけでも一苦労の様子でした。

利用者様を、最短ルートで外へ移動させる夜勤者B。随所にあるバリアフリー設備が役に立っています。

代役のいない部屋では、錘をベッドから車椅子に移し変えての救出作業です。

『えがお』の近くにある自宅から駆けつけた小口社長。事業所内を駆け回り、利用者様の部屋を点検して回りました。

訓練中は、チェック担当のスタッフが時間を計っていました。

「火災の通報を受けて駆けつけてきた」という設定の『えがお』スタッフたち。

利用者様にもご協力いただくことができ、より本格的な訓練となりました。

集合場所の芝生の広場に集まって、やっと一安心。

消防署の担当者に避難完了の報告を行い、避難訓練が完了しました。

訓練終了後、玄関前に集合して、消防署の方からお話を聞きました。こちらは、正面に立って話を聞く、一番忙しく動き回った夜勤者のお二人。お疲れ様でした!

消防署の方からのコメントでは、「かなり本格的で一生懸命だった」「『避難済み』というフダをつけておくのはいいアイディアだと思う」との講評を頂きました。

最後に、通報機の使い方を改めて確認しました。使う機会がまず無いので(あっては困ります)、定期的に専門業者の方から受けるレクチャーをしっかり聞いておくことが重要です

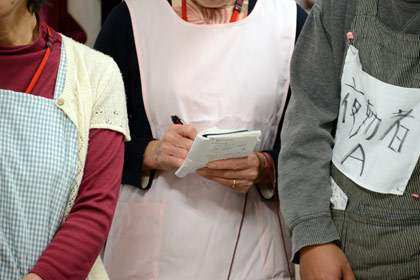

説明を聞きながら、メモを取ったり質問をするスタッフもいました。なるべく使う機会が来ないで欲しい通報機ですが、いざというときは迅速に使用して適切な対応をしたいですね。